Si vous souhaitez en savoir plus sur les activités de l’AIEA, abonnez-vous à notre lettre électronique mensuelle pour recevoir les principales informations, multimédias et autres.

La fusion par confinement magnétique : tokamaks et stellarators

Wolfgang Picot

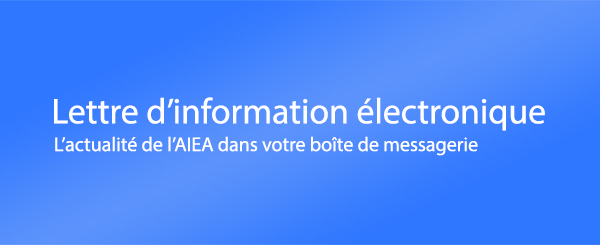

Fonctionnement d’un tokamak :

Un champ électrique induit par un transformateur fait circuler un courant (grandes flèches rouges) dans la colonne de plasma. Le champ magnétique poloïdal ainsi créé provoque un mouvement circulaire du plasma (cercle vertical vert). En courbant la colonne en un cercle à l’intérieur d’une chambre annulaire, on parvient à empêcher les fuites et à créer le vide. L’autre champ magnétique qui entoure l’anneau est appelé champ toroïdal (cercle horizontal vert).

L’action conjuguée de ces deux champs crée une courbe tridimensionnelle hélicoïdale (en noir) dans laquelle le plasma est fermement confiné.

Les premières réactions de fusion en laboratoire ont été obtenues en 1934. C’était une avancée majeure à l’époque. Aujourd’hui, il n’est plus si difficile de provoquer cette réaction : en 2018, un enfant de 12 ans est entré au Livre Guinness des records en devenant la personne la plus jeune à réaliser une expérience de fusion à la maison.

Malheureusement, ces réactions ne durent que quelques fractions de secondes et il reste très difficile de les maintenir et de les prolonger. Pour que l’énergie de fusion devienne une source d’énergie commercialement viable, il faut trouver un moyen stable et fiable de la produire.

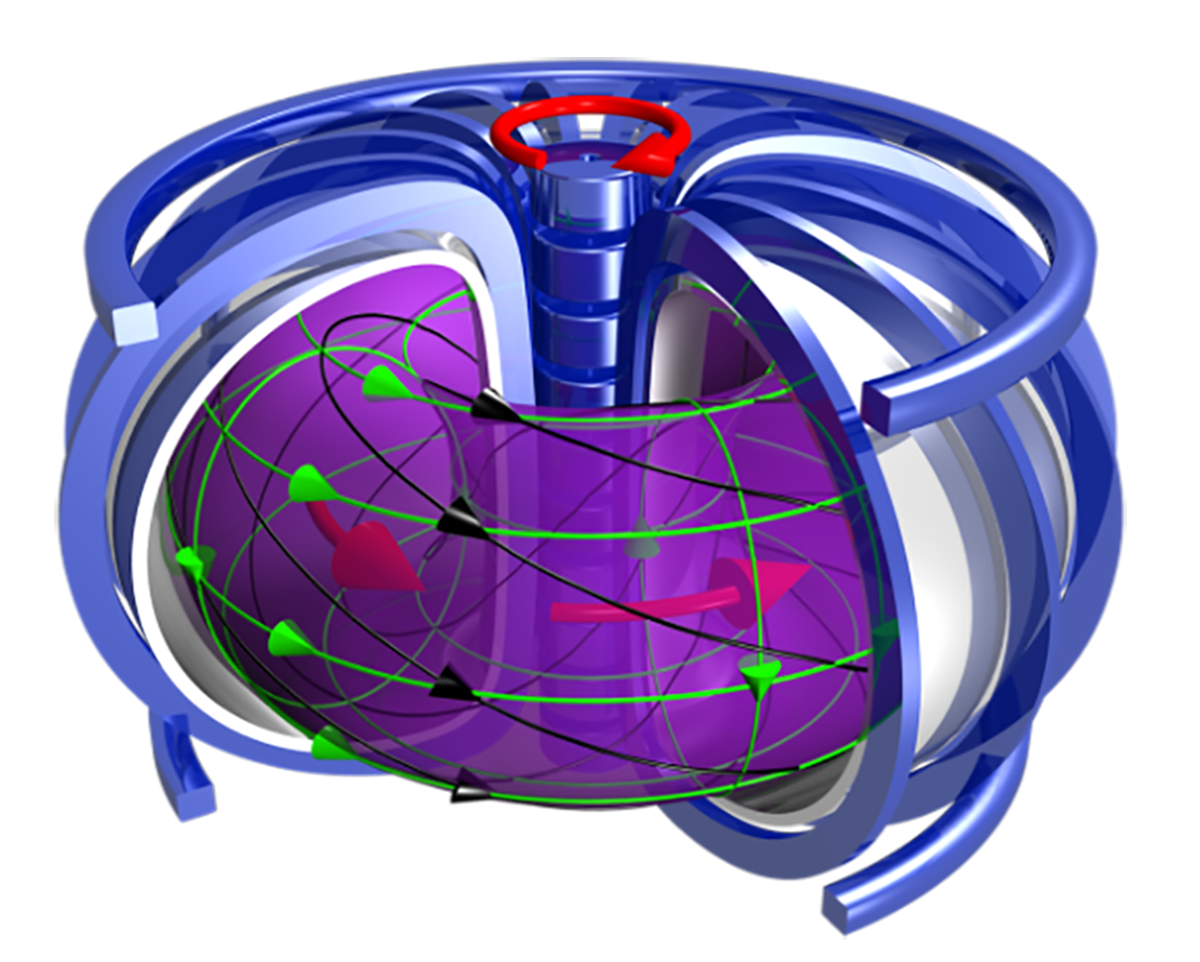

En tordant les aimants, on peut aussi obtenir une forme hélicoïdale sans recourir à un transformateur. Ce type de configuration est appelé stellarator.

[Images : Institut Max Planck de physique des plasmas (Allemagne)]

Énergie de fusion

L’énergie de fusion provient de la « fusion » de noyaux atomiques légers. Lorsque deux de ces noyaux fusionnent, le noyau résultant est légèrement plus léger que leur somme. La différence de masse ne disparaît pas mais se transforme en énergie. Cette infime perte de masse génère une quantité énorme d’énergie qui rend l’énergie de fusion extrêmement intéressante.

Il existe trois états de la matière : l’état solide, l’état liquide et l’état gazeux. Un gaz porté à très haute température devient un plasma. À l’état plasma, les électrons sont arrachés aux atomes. Un atome sans électrons en orbite autour du noyau est dit ionisé et appelé ion. Le plasma est donc fait d’ions et d’électrons libres. Les scientifiques peuvent y stimuler les ions de sorte qu’ils entrent en collision, fusionnent et libèrent de l’énergie.

Il est difficile de maintenir un plasma stable pour en extraire de l’énergie. Le plasma est chaotique, extrêmement chaud et sujet à des turbulences et autres instabilités. La compréhension, la modélisation et le contrôle du plasma sont extrêmement complexes mais les chercheurs ont fait d’énormes progrès ces dernières décennies.

Les scientifiques font appel à des dispositifs de confinement magnétique pour manipuler les plasmas. Les réacteurs à fusion les plus courants de ce type sont les tokamaks et les stellarators. Ce sont actuellement les plus prometteurs pour les centrales à fusion du futur.

Les deux tirent parti du fait que les particules chargées réagissent aux forces magnétiques. Les ions sont confinés dans les réacteurs par de puissants aimants. Les électrons sont aussi confinés par les forces des réacteurs. Les forces magnétiques font tourner les particules dans les chambres annulaires des réacteurs pour les empêcher de sortir du plasma.

Des solutions différentes à des problèmes identiques

Les configurations de stellarators étant difficiles à construire, la plupart des expériences actuelles sur la fusion se font avec des tokamaks (abréviation d’une expression russe signifiant « chambre toroïdale à bobines magnétiques »). Une soixantaine de tokamaks et une dizaine de stellarators sont actuellement en exploitation.

Les deux types de réacteurs ont leurs avantages : les tokamaks sont meilleurs pour ce qui est de maintenir les plasmas à température élevée et les stellarators pour ce qui est de les maintenir stables. Les tokamaks sont plus répandus aujourd’hui mais il n’est pas exclu que les stellarators deviennent la solution privilégiée pour les futures centrales à fusion.

Les chercheurs ont fait de grands progrès en fusion à confinement magnétique et peuvent aujourd’hui aisément porter des plasmas à des températures très élevées. Ils ont mis au point de puissants aimants pour manipuler les plasmas et des matériaux innovants pouvant résister aux conditions extrêmes des chambres des réacteurs. Les progrès réalisés dans l’expérimentation, la théorie, la modélisation et la simulation ont permis de mieux comprendre le comportement des plasmas, et les installations expérimentales telles que le tokamak et le stellarator, comme ITER, seront cruciales pour ce qui est de démontrer la viabilité scientifique et technique de la production d’énergie de fusion.