Si vous souhaitez en savoir plus sur les activités de l’AIEA, abonnez-vous à notre lettre électronique mensuelle pour recevoir les principales informations, multimédias et autres.

Aider les scientifiques africains à tirer parti du potentiel des réacteurs de recherche pour le développement socio-économique

Omar Yusuf

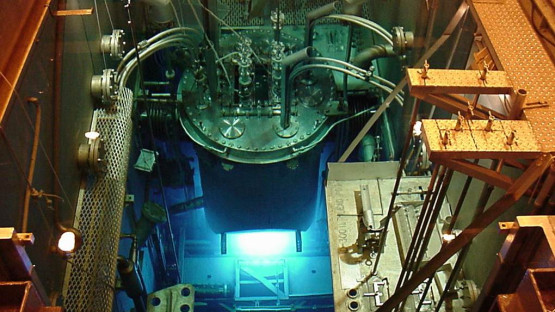

Le réacteur de recherche sud-africain SAFARI-1 est en service depuis 1965. Il compte parmi les cinq plus grands producteurs mondiaux de molybdène 99, un radio-isotope médical. (Photo : South African Nuclear Energy Corporation – NECSA)

Les premiers gisements d’uranium en Afrique ont été découverts en 1915 dans le village de Shinkolobwe, situé dans le sud de l’actuelle République démocratique du Congo. Environ quatre décennies plus tard, en 1958, l’histoire de la science et de la technologie nucléaires en Afrique allait commencer avec la divergence du réacteur de recherche TRICO I de la République démocratique du Congo, premier réacteur de ce type construit dans la région, à l’Université de Kinshasa. L’Égypte et l’Afrique du Sud ont peu après emboîté le pas à la République démocratique du Congo, en mettant en service des réacteurs respectivement en 1958 et en 1965. Depuis lors, les réacteurs de recherche ont joué un rôle essentiel dans le développement socio-économique du continent.

On compte actuellement en Afrique 11 réacteurs de recherche situés dans 8 pays, à savoir l’Afrique du Sud, l’Algérie, l’Égypte, le Ghana, la Libye, le Maroc, le Nigéria et la République démocratique du Congo. Ces installations, d’une puissance thermique pouvant atteindre 22 mégawatts, sont régulièrement utilisées pour de nombreuses applications, notamment pour soutenir la gestion durable des terres par les agriculteurs africains, pour produire des radio-isotopes destinés à des traitements du cancer susceptibles de sauver des vies et au sondage de l’intégrité structurelle de bâtiments et d’équipements industriels, et pour identifier les sources de pollution atmosphérique d’origine industrielle.

Bien qu’une dizaine de pays africains envisagent actuellement la production d’électricité d’origine nucléaire, beaucoup d’autres considèrent le déploiement de réacteurs de recherche comme un tremplin vers de futurs programmes électronucléaires, car cela permettra de constituer un contingent de personnel qualifié et doté des capacités nécessaires.

Certains pays ne disposant pas de réacteurs de recherche – notamment l’Éthiopie, le Kenya, le Niger, l’Ouganda, la République-Unie de Tanzanie, le Rwanda, le Sénégal et la Zambie – envisagent ou planifient désormais d’en construire et ont déjà ciblé des applications et des produits ou services spécifiques à fournir.

Former la prochaine génération de spécialistes des réacteurs de recherche

Le besoin de services de radiologie fournis par les réacteurs de recherche et, partant, de jeunes professionnels capables de les fournir, s’est accru ces dernières années. C’est la raison pour laquelle l’AIEA aide les pays africains à élaborer des plans stratégiques pour la construction et l’utilisation de nouveaux réacteurs de recherche.

À titre d’exemple, dans le cadre d’un projet régional de coopération technique en cours, des experts de plusieurs pays africains ont participé à un atelier de l’AIEA en juin 2023 qui leur a permis d’apprendre à préparer des plans stratégiques pour la construction de nouveaux réacteurs de recherche.

Ces plans à vocation stratégique sont conçus pour à la fois justifier la construction d’une installation et émettre des recommandations détaillées sur l’utilisation du réacteur, tout en prévoyant la fourniture de services ou de produits de radiologie particuliers à des fins industrielles, médicales et scientifiques. Guidés par des experts de l’AIEA, les scientifiques participants ont ensuite été invités à proposer des plans financiers et stratégiques correspondants destinés à garantir la sûreté et la viabilité du réacteur de recherche dont la construction a été proposée.

Tout au long de l’atelier qui a duré une semaine, des spécialistes de l’AIEA ont présenté des exposés et des séances pratiques aux scientifiques venus d’Éthiopie, du Kenya, du Niger, de l’Ouganda, de la République-Unie de Tanzanie, du Rwanda, du Sénégal et de la Zambie.

En complément, afin de soutenir le renforcement des capacités dans les domaines les plus étroitement liés à l’utilisation des réacteurs de recherche, l’AIEA a créé le Centre international désigné par l’AIEA s’appuyant sur des réacteurs de recherche (ICERR), qui a pour objet de recenser les installations capables de répondre aux besoins en formation et en recherche des pays qui n’ont pas accès régulièrement à des réacteurs de recherche. En mai 2023, la troisième édition de l’École sur les réacteurs de recherche de l’AIEA dans la région Afrique s’est tenue au dernier ICERR agréé, le Centre national de l’énergie, des sciences et des techniques nucléaires (CNESTEN) du Maroc, qui gère le réacteur de recherche MA-R1.

Conçue pour dispenser une formation intensive à la physique des réacteurs ainsi qu’au fonctionnement et à l’utilisation sûres des réacteurs de recherche, la troisième édition de l’École sur les réacteurs de recherche dans la région Afrique a permis aux 13 ingénieurs et physiciens présents d’assister au fonctionnement en temps réel d’un réacteur de recherche. Plus précisément, les participants ont pu apprendre comment les experts du CNESTEN produisent des radio-isotopes médicaux et effectuent des analyses par activation neutronique. « L’École a été très instructive, riche en informations, conviviale et fort utile », s’est réjoui Yahaya Musa, qui travaille en physique médicale au Centre de recherche et de formation dans le domaine de l’énergie à Zaria (Nigéria). « Le programme m’a permis d’approfondir mes connaissances sur le fonctionnement des réacteurs de recherche et les expériences qui y sont menées, ainsi que de développer mes compétences dans ces domaines. »

À l’appui de la sûreté, des opérations et de l’utilisation des réacteurs

Alors que les pays primo-accédants poursuivent la mise en place de nouvelles installations de réacteurs de recherche, les réacteurs existants en Afrique pourraient également bénéficier de normes améliorées en matière de sûreté d’utilisation, d’une planification commerciale plus efficace et de liens plus étroits entre les services fournis par les réacteurs de recherche et les défis persistants du développement national.

Tel est l’objectif d’un autre projet de coopération technique de l’AIEA en cours – mis en œuvre sous les auspices de l’Accord régional de coopération pour l’Afrique sur la recherche, le développement et la formation dans le domaine de la science et de la technologie nucléaires (AFRA) – qui donne la priorité à l’amélioration de la sûreté et à l’utilisation stratégique du parc africain de réacteurs de recherche. De la préparation des documents de sûreté à la mise en œuvre des examens périodiques de sûreté et des arrangements de préparation des interventions d’urgence, les visites scientifiques ont aidé les pays participant au projet – qui gèrent tous actuellement des réacteurs de recherche – à déterminer la meilleure façon d’améliorer leur conformité avec les normes de sûreté pertinentes et les orientations de l’AIEA.

Des scientifiques africains de haut niveau ont également visité des réacteurs de recherche en Allemagne, en France, en Jamaïque, en Malaisie, aux Pays-Bas, en République tchèque et en Thaïlande afin d’observer et d’apprendre comment leurs homologues étrangers appliquent les normes de sûreté de l’AIEA, les orientations en matière de gestion du vieillissement et les programmes d’utilisation dans leurs installations. Ces visites de sites et ces échanges de connaissances visent à renforcer les capacités régionales, à améliorer l’utilisation des réacteurs de recherche aux fins du développement socio-économique et à garantir leur sûreté de fonctionnement.